어떤 사람이 가장 높은 산 꼭대기를 정복하려고 산을 오르고, 얼음을 깨치고, 고생고생해서 꼭대기에 올랐다. 기념촬영을 하려는데 뒤에 더 높은 산이 있었던 것이다. 이쪽에서 보면 이산이 가장 높은거 같은데, 올라가서 보니까 뒤에 더 큰산이 있었던 것이다.

말한다. "이산이 아닌가벼"

만약에 나침반이나 지도나 네비게이션이 있었더라면 그런 개고생 안해도 될텐데? 하지만 그래도 어쩔 수는 없다. 앞산을 넘어야지만 뒷산엘 갈 수 있다. 어차피 앞산은 넘어야되긴 했는데, 뒤에 더 큰 산이 있다는 사실을 알 때와 그렇지 못할때의 차이가 있을까?

1. 구조론

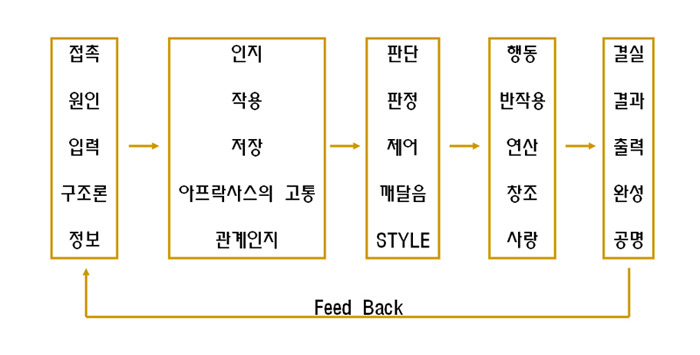

구조론은 이세상의 모든 것이 설명할 수 있는 논리이다. 완성 그리고 깨달음은 구조론적인 시각으로 설명하는 도구다.

구조론으로 우주, 역사, 진화, 인간, 신, 생물 등이 설명이 되는 것은 그것들 모두가 완전성을 추구하기 때문이다. 과정은 다를지언정 종착지는 모두 같다. 어쩔 수 없다. 태초에 그렇게 프로그래밍 되었기 때문이다.

왜 구조론이 필요한가? 구조론은 깨달음을 말하지만, 사실 구조론 이전에도 깨달은 이는 무수히 많을 것이고, "구조론적 시각"도 존재해왔다. 싯달타 이전에도 깨달은 이는 무수히 존재하였지만, 싯달타에 이르러서 무수히 많은 깨달은 이들이 쏟어져나왔다. 싯달타가 깨달음으로 가는 시스템을 만들어놓았기 때문이다.

구조론은 완성을 증명하므로서 방향을 설정해준다. 많은 종교와 철학이 궁극을 깨달음이라 하지만 단순히 깨닫기만 한다면 아무런 의미가 없다. 벽앞에 돌아앉아 수십년 묵상을 해서 깨달음을 얻을 수 있다면, 개나소나 다 깨달음을 얻겠다. 깨달음은 완성이 아니다. 단지 깨달음은 앞산일 뿐이다. 그 뒤에 거대한 뒷산이 존재한다.

구조론은 깨달음 그 이후에 관한 이야기를 해준다. 확실히 구조론이 청사진을 제공하기 때문에 깨달음이 접근하기 쉬워졌다. 나침반이 생겨버린것이다. 종착지를 알고 길을 나설 수 있게 되었다. 시스템이 생긴 것이다.

하지만 구조론은 나침반이고, 지도이고, 네비게이션이다. 설명서이고, 하나의 정보일 뿐이다. 구조론은 전체이기도 하지만, 하나의 부분이기도 하다. 완성품을 설명서를 보면서 이해할 수는 있지만, 설명서만 가지고 뚝딱 완성할 수는 없는 것이다.

결국 깨달음으로 가는 것도, 완성으로 가는 것도 자기 자신이 해야 할 일이다. 산넘어가든, 강건너가든 어쨌거나 스스로 발을 떼어야만 한다. 스스로 이룬것이 아니면 가짜다. 사기다.

때문에 구조론은 제 발로 길을 가고자 한다면 정보이고, 가는 이를 구경하고자 한다면 전체다. 스스로 완성하겠는가? 옆에서 훈수두겠는가? 구조론은 정보이지만, 설명하되 계몽될 수 없다. 계몽은 길에서 "도를 아십니까?" 라고 말하는 것과 같다. 코드가 맞질 않는다. 길을 가기 때문에 지도가 필요한 것이지, 관상용으로 지도가 필요한 것이 아니기 때문이다.

2. 아프락사스의 고통

다들 잘 알고있는 헤르만헤세의 <데미안>에는 꽤 근사한 구절이 있다.

"새는 알에서 나오려고 싸운다. 알은 새의 세계다. 태어나려고 하는 자는 하나의 세계를 깨뜨리지 않으면 안된다. 새는 신을 향하여 날아간다. 그 신의 이름은 아프락사스다."

그래서 아프락사스의 고통을 '성장통' 이라고 말하기도 한댄다. 그런데, 왜 고통스러운가? 왜 새는 알과 사투를 벌이는가? 그것은 인식했기 때문이다. 결국 아(我)와 비아(非我)를, 나와 나를 둘러싼 모든 것과의 관계를 인지하기 때문에 고통스럽다.

{관계, 계급, 위신, 권위, 상식, 지식, 고정관념, 시스템, 관례, 집단} <-----> [ 나 ]

인지하지 못하면 고통스럽지도 않은것이다. 모르는게 약일 수도 있다. 하지만 인지는 선택할 수 있는 것이 아니다. 상사병이 선택할 수 없는 것처럼, 이렇다하게 방법이 없다. 아프락사스의 고통을 견뎌야 한다.

3. 깨달음

깨달음은 파괴와 창조가 공존하는 것이다. 나를 둘러싼 알을 깨버리는 것이고, 상식, 지식, 관념, 권위의 세상이 부숴지고, 자신을 중심으로 새로운 세상이 재편되는 것이다. 때문에 깨달음은 자신의 룰, STYLE, SYSTEM 이다.

하지만, 깨달음은 단순히 아는 것이 아니다. '앎'은 지식의 영역이다. 깨달음의 영역은 체화되는 것이다. 돈오돈수(頓悟頓修)다. 체화되지 않은 것은 '앎' 이지 'STYLE'이 될 수 없다. 작용이 있으면, 바로 나의 STYLE로 반작용이 나와야 한다.

하지만, 깨달음은 되는 것이 아닌 하는 것이다. 아니, 하기 위한 것이고 창조하기 위한 상태이자, 내 STYLE의 전제조건이다. 창조되지 않으면 깨달음도 없다.

4. 창조

궁극의 알, 출산, 창조, 연주, 반응...

나의 100%로 타인의 100%를 끌어내는 것이고, 거짓이 들어설 수 없는 영역이다. 서태지는 자신의 음악으로 청자의 수준을 높였다. 듣는 귀를 열게 하였다. 문화를 만들었다. 그렇다. 창조자의 고통은 어느순간 수신자의 기쁨으로 환원된다.

5. 완성

어떤 퍼포먼스를 보고, 평론가는 "잘한다"고 하고, 관객은 "신난다" 라고 한다. 같은 공연을 보았지만, 다른 반응이다. 잘한다와 신난다는 같은표현이 될 수 없다. 잘한다는 말은 기술적인 말이다. 신난다는 말은 통했다는 말이다. 이심전심이 있다. 정서의 피드백이 있다.

그렇다. 창조는 공명으로 완성되고, 공명을 위하여 창조가 있고, 창조를 위하여 깨달음이 있고, 깨달음을 위하여 고통이 있고, 이 길을 가기 위해서 나침반이 있었던 것이다. 도자기는 도공의 손 끝이 아니라, 도자기를 알아보는 사람의 안목에서 완성되듯이, 음악은 음악을 들어주는 관객으로부터 완성된다.

수년전 아마추어 연주회를 기획했을 적에 일이다. 연주회의 맨 마지막 순서로 어느 아줌마가 무대에 나왔다. 곡을 소개하고, 주변은 고요했다. 피아노를 연주하는데 6살 큰아들이 엄마의 피아노소리에 함께 흥얼거린다. 연주가 극에 다다를 무렵, 4살 작은 딸이 "엄마~"

그것이 음악이었다. 나는 어느순간 소름이 돋았다. 그녀의 피아노도 아이의 흥얼거림도, "엄마"를 부르는 목소리도 모두 음악의 일부였던 것이다. 묘하게 어울려서 완성되는, 그리고 그것이 내 마음속에 닿아 터져버렸다. 그리고 그런 느낌은 나뿐만이 아니었다.

그렇다. 공명은 맛, 향기, 촉감, 심리, 상황을 느끼는 것이다. 극도의 예민함으로 울림을 느낄 수 있는 것이다. 피아노 연주에서도 향기를 맡을 수 있다. 강호동은 샅바를 잡으면 상대의 상태를 직감할 수 있다고 했다.

SEX는 몸으로 하는 연주다. 과정이고, 완성을 향한 도구이다. 꼭 사랑해야지 SEX 하는 것은 아니지만, 사랑은 극도의 예민함으로 SEX를 완성으로 이끈다. SEX가 단순이 말초적인 반응이라고 생각했다면, 자신이 그정도의 영역에 있는 것이다.

SEX는 사랑의 방점을 찍는 것이다. 그것은 즐거움의 영역이 아닌 소통의 영역이다. 싱싱한 생선으로 바로 먹는 회와 인스턴트 초밥의 차이이다. 사랑이, 마음이 그것을 느낄 수 있게 만들어버린다. SEX는 몸으로 행위하지만, 마음의 부딛힘으로 완성된다.

귀를 기울일줄 알아야 한다. 귀를 기울이면 마음이 들린다. 한순간의 어루만짐으로 사람의 마음이 전달된다. 우연히 만난 모르는 사람과 악수를 하는 순간에도 그사람의 느낌, 향기, 심리가 전해진다. 책을 읽어도 맛을 느낄 수 있고, 수박을 통통 쳐보고 잘 익었는지 알 수 있고, 어떤 사람과 대화를 해보고 향기를 느낄 수 있어야지 공명할 수 있다. 그리고 종국에는 그것으로 완성된다. 사람이 완성되고, 작품이 완성되고, 언어가 완성되고, 문화가 완성된다.

6. Feed Back

이 길은 다시 구조론으로 설명될 수 있다. 그리고 그렇게 설명된 구조론은 놈놈놈의 보물지도처럼 또 다른 사람들에게 정보를 제공한다. 그곳에 완성이 있었다고...